Introducción

Durante décadas, el suicidio ha sido abordado como un problema predominantemente juvenil, asociado a crisis afectivas, impulsividad o trastornos psiquiátricos. Sin embargo, nuevas evidencias demuestran que esta lectura ya no refleja la realidad chilena actual. Un estudio reciente de la Universidad Adolfo Ibáñez (Llorca-Jaña, Rivas y Morales, 2025), que analiza la evolución del suicidio en Chile desde 1920 hasta 2020, permite observar cambios profundos tanto en su magnitud como en su perfil etario y de género.

Este artículo explora los principales hallazgos del estudio, junto con un análisis desde la salud mental contemporánea, que permita comprender lo que esta transformación implica para nuestras políticas públicas, prácticas clínicas y comprensión social del sufrimiento.

Aumento sostenido y silencioso

Uno de los datos más relevantes es el incremento sostenido de los suicidios tanto en términos absolutos como proporcionales. A principios del siglo XX, las muertes por suicidio representaban entre un 0,1% y 0,2% del total de defunciones. En las últimas dos décadas, esa proporción ha aumentado hasta cerca del 2%, lo que implica una multiplicación por diez.

Más aún, en la actualidad en Chile se registran cinco suicidios por cada tres homicidios. Esta cifra, más allá del impacto estadístico, subraya la invisibilidad del fenómeno: mientras la violencia interpersonal tiene amplia cobertura mediática, el suicidio continúa siendo un tema tabú, fuertemente silenciado tanto en el espacio público como en el privado.

Un giro generacional: de jóvenes a adultos mayores

El estudio también confirma una transformación significativa en los grupos etarios más afectados. Mientras que entre 1920 y 1930 predominaban los suicidios en personas jóvenes de entre 20 y 39 años (60% del total), en la última década ese grupo representa solo el 40%. En contraste, ha aumentado de manera considerable la proporción de suicidios en personas mayores de 40 años.

Actualmente, más del 50% de los suicidios corresponden a personas de 40 años o más, y cerca del 30% involucran a hombres mayores de 50 años. Esta tendencia plantea un giro epidemiológico que exige nuevas estrategias de prevención centradas en adultos de mediana y tercera edad, tradicionalmente excluidos de las políticas de salud mental preventiva.

El factor masculino: una crisis que no se nombra

La brecha de género en las tasas de suicidio también ha aumentado. Mientras en la década de 1920 se observaban 2,5 suicidios masculinos por cada suicidio femenino, hoy esa relación alcanza 5 a 1. Esta sobrerrepresentación masculina no puede entenderse sin considerar factores socioculturales profundamente arraigados.

Los hombres, en general, solicitan menos ayuda psicológica, tienen menos redes de apoyo emocional y tienden a recurrir a métodos más letales. A ello se suma la persistencia de mandatos culturales ligados a la autosuficiencia, el rendimiento y el éxito, que obstaculizan la expresión del malestar emocional y contribuyen a formas encubiertas de sufrimiento psíquico.

El impacto de la pandemia: un fenómeno contraintuitivo

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, las tasas de suicidio disminuyeron, desafiando las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud. A pesar del aumento de factores de riesgo como el desempleo, el aislamiento, la enfermedad y el duelo, se observó una baja significativa en los suicidios, tanto en Chile como en otros países de altos ingresos.

Diversas hipótesis han intentado explicar este fenómeno, desde un aumento transitorio del sentido de comunidad, hasta un mayor control social o disponibilidad de soporte familiar. Sin embargo, una vez superada la fase aguda de la pandemia, las tasas retomaron sus niveles anteriores, lo que sugiere que los factores estructurales subyacentes se mantuvieron intactos.

Hacia una comprensión relacional del suicidio

Desde la psicología contemporánea, especialmente desde los enfoques relacionales, la terapia basada en la mentalización y la narrativa, el suicidio no puede ser abordado solo como un acto individual o resultado de una patología interna. Es una manifestación de sufrimiento que emerge en contextos de ruptura de vínculos, pérdida de sentido y ausencia de contención subjetiva y social.

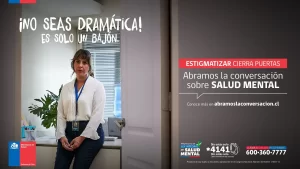

En esa misma línea, diversas iniciativas en Chile han insistido en la necesidad de visibilizar el problema más allá de las cifras. El blog Subjetivamente, en su artículo “Septiembre: mes del suicidio”, recuerda que cada año, durante el mes de la prevención, se nos invita a conversar abiertamente sobre el tema, romper el silencio y comprender que hablar responsablemente del suicidio no aumenta el riesgo, sino que abre caminos para pedir ayuda y generar comunidad.

Conclusiones

La transformación del perfil del suicidio en Chile exige un cambio de paradigma en su comprensión y abordaje. Ya no estamos ante un fenómeno acotado a la juventud o a crisis individuales. Se trata de una realidad compleja, transversal y profundamente conectada con las condiciones de vida contemporáneas.

Es necesario ampliar las estrategias de prevención hacia grupos históricamente invisibilizados, como los hombres adultos y las personas mayores, integrar enfoques relacionales en las intervenciones clínicas, y avanzar hacia políticas públicas que no solo prevengan la muerte, sino que restablezcan el sentido de pertenencia, dignidad y vínculo en quienes hoy viven en el umbral del silencio.

Si usted o alguien cercano está atravesando un momento difícil, recuerde que no está solo ni sola. En nuestro Centro de Psicología Clínica en Viña del Mar contamos con un equipo de profesionales especializadas en salud mental que puede acompañarle de manera presencial u online, según sus necesidades.

Agendar una cita puede ser el primer paso para recuperar el sentido y abrir un espacio seguro de diálogo y contención.

Asimismo, es importante saber que el Ministerio de Salud dispone del número telefónico *4141 para consultas sobre conductas o pensamientos suicidas, y también puede comunicarse con Salud Responde al 600-360-7777 en caso de necesitar orientación inmediata.

Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una forma valiente de cuidar la vida.